Mengatasi Intoleransi

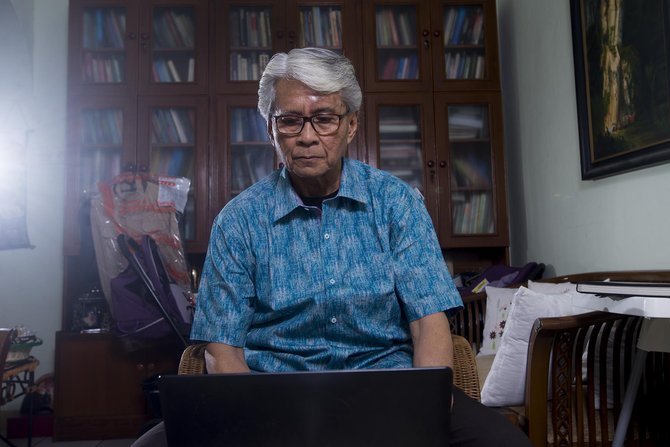

Merdeka.com - Menyongsong Peringatan Ulang Tahun ke-72 dari Proklamasi Kemerdekaan Kita: Oleh Mochtar Pabottingi

Sudah tiga tahun berturut-turut negeri kita dilanda intoleransi, dimulai pada masa kampanye Pilpres 2014 yang sarat fitnah dan memuncak pada masa Pilkada DKI 2017 yang juga sarat fitnah plus politisasi agama, serta sikap memonopoli kebenaran dengan memperatas-namakan agama sonder sifat lapang, akal-budi, dan pesan kedamaiannya. Dalam bahasa Bassam Tibi (2012) yang banyak meneliti gerakan radikal atau fundamentalisme, "Politisasi agama sudah menjadi ideologi konflik atas dasar neo-absolutisme."

-

Apa yang dibakar massa? Tampak beberapa massa sedang membakar motor. Tak jelas motor siapa yang dibakar, yang jelas motor yang dibakar tak hanya satu.

-

Kenapa sebagian orang kidal? Persoalan tentang kidal masih terus dipelajari oleh para peneliti sampai saat ini. Menurut beberapa peneliti pada tahun 2007 silam, terdapat gen yang tampaknya terkait dengan fenomena kidal. Sehingga, dapat dikatakan bahwa dalam sebuah keluarga yang salah satu anggotanya kidal, bisa saja menghasilkan keturunan yang kidal pula.

-

Mengapa orang melakukan diskriminasi? Dari segi psikologi, seseorang yang melakukan sikap diskriminasi, mungkin dipengaruhi oleh faktor sejarah atau masa lalu. Bisa jadi, orang yang melakukan diskriminasi, pernah mendapatkan perlakuan yang berbeda dan tidak adil oleh orang lain.

-

Kenapa Hendropriyono sebut kaum Arab rasis? Para elit politik penyusun amandemen 2002 telah abai bahwa Indonesia tidak pernah menganut azas ius soli, yang mendasarkan kewarganegaraannya pada tanah kelahiran seseorang. Amandemen tersebut rawan terhadap kehadiran warganegara anasionalis, yang lahir dari orang orang asing yang gelombang demi gelombang bermigrasi ke Indonesia.

-

Siapa yang melakukan penganiayaan? Seorang bocah berusia 8 tahun di Semarang diduga dibakar teman sepermainannya.

-

Siapa yang terlibat dalam kerusuhan ini? Pada saat itu Maroko adalah protektorat Prancis, dan komisaris Prancis untuk Oujda, René Brunel, menyalahkan kekerasan yang terjadi pada orang-orang Yahudi karena meninggalkan Oujda dan bersimpati dengan gerakan Zionis.

Mochtar Pabotinggi ©2017 Merdeka.com

Pada Pilkada DKI 2017, ujaran dan hardikan kebencian beringas berseliweran tak hanya dari kalangan orang dewasa, melainkan juga dari kalangan anak-anak yang sengaja dicekoki paham-paham kebencian. Juga tak hanya di media sosial, melainkan hingga ke pelosok-pelosok Ibukota —bahkan dengan acungan senjata tajam. Kini setelah Perppu 2017 tentang Ormas dikeluarkan pemerintah, sementara orang masih bertanya di mana "kegentingan yang memaksa" sebagai dasarnya.

Tak disadari bahwa amatlah tipis pemisah antara laku umbar kebencian plus mobilisasi massa dengan situasi "chaos" pertumpahan darah. Bersama aneka sumber kemelut lainnya, bibit-bibit perpecahan bangsa tampaknya sudah merambah cukup luas di negeri kita. Pilpres 2014 dan Pilkada DKI 2017 menyadarkan kita bahwa buhul-buhul kebangsaan kita tidaklah sekuat yang kita kira di sepanjang puluhan tahun sejak akhir Revolusi Kemerdekaan.

Dengan perkembangan ini seperti tiba-tiba timbul pertanyaan yang menjalarkan rasa perih dalam kalbu mayoritas kompatriot kita: "Kemanakah Indonesia?"atau "Ke manakah bangsa kita?" atau, mengutip pertanyaan retorismen dalam dari Clifford Geertz (2000), "What is a country if it is not a nation?"

Jika Indonesia sampai dilanda situasi "chaos", itu pasti bukan lagi kegentingan yang memaksa, melainkan sudah maha malapetaka – suatu maha malapetaka yang hingga di bulan-bulan awal 2017 mungkin sama sekali tak pernah terbayangkan dalam cakrawala politik manusia Indonesia yang paling tanggap sekalipun. Tetapi sesungguhnya kita sebagai bangsa harus sudah bisa menarik inferensi yang jauh lebih kelam dan simultan daripada tragedi bersimbah darah di Sampit, Ambon, dan Poso.

Mochtar Pabotinggi ©2017 Merdeka.com

Bersumber dari politisasi agama dalam paradigma monopoli kebenaran sonder sifat lapang, akal-budi, dan pesan kedamaiannya, pakem dari maha malapetaka ini sudah lama tersedia di sejumlah negara selama hampir dua puluh tahun terakhir. Memang bisa disimak antara lain dari karya-karya Edward Said dan Noam Chomsky bahwa causa prima dari laku dan paham reaksioner radikal di Dunia Muslim tak lain dari laku ekstra serakah dan sewenang-wenang dari kapitalisme negara-negara adidaya di Barat. Begitulah negeri Irak, salah satu pusat peradaban terhormat umat manusia dari ribuan tahun silam, diporak-porandakan dan diratakan dengan tanah beserta segenap warisannya yang paling berharga. NIIS hanyalah meneruskan laku biadab Amerika Serikat dengan sekutu-sekutunya.

Sejujurnya, dalam rentang ratusan tahun, sudah berulang kali causa prima demikian dilakukan oleh negara-negara adidaya Barat terhadap Dunia Muslim. Tapi dengan monopoli mereka atas teknologi persenjataan mutakhir, media komunikasi, dan produk-produk "ilmu pengetahuan," rangkaian causa prima demikian mudah dihapus dan/atau ditutupi lewat falsifikasi. Maka sudah sejak 9/11 mayoritas penduduk dunia memahami bahwa duo dari musuh terbesar peradaban dunia pada Abad ke-21 bukan lagi komunisme-kapitalisme, melainkan sudah beralih menjadi fundamentalisme-kapitalisme.

Getirnya dendam terhadap "Barat" membuat banyak kaum muslimin memukul-ratakan kebencian mereka pada segala yang bagi mereka berbau Barat, termasuk "negara-bangsa" dan "demokrasi". Mereka jadinya tak sanggup melihat berkah politik luar biasa dari negara-bangsa dan demokrasi itu. Maka berlakulah pengamatan Profesor Tibi (1998) bahwa "Pemberontakan terhadap Barat bermula sebagai pemberontakan terhadap negara-bangsa domestik." Sedikit sekali dari umat Islam dalam Dunia Muslim yang terlanda oleh dendam terhadap causa prima itu yang sanggup mengoreksi falsifikasi global tadi secara positif. Mereka jadinya tak bisa menarik pelajaran puncak dari Jepang tentang bagaimana suatu bangsa bisa bangkit secara terhormat dari puing-puing kekalahan dalam Perang Dunia II untuk kembali meraih kemenangan tanpa sejenak pun terjebak dalam sungkup dendam kesumat reaksioner yang pada dasarnya bersifat bunuh-diri.

Dua langkah atau kebijakan harus kita ambil untuk mengatasi intoleransi dan menutup ruang hidupnya. Pertama dan terpenting ialah menyegarkan kembali dalam jiwa masyarakat kita, khususnya generasi muda, tentang betapa luhur perjuangan maupun cita-cita kemerdekaan bangsa kita. Kedua ialah menyadarkan segenap lapisan masyarakat kita akan hakikat "bangsa" dan "demokrasi" sebagai yang niscaya tegak dan berkiprah di dalam keberagaman dan niscaya terjalin dalam suatu hubungan simbiosis.

Mochtar Pabotinggi ©2017 Merdeka.com

Bangsa kita lahir dari paham kebangsaan yang menangkap dan memproyeksikan dinamika serta suka-duka sejarah panjang leluhurnya dalam sinar pusat-pusat peradaban yang terpancar berturut-turut dari Sriwijaya, Majapahit, Kerajaan Aceh, hingga tiga kesultanan terkemuka yang silih berganti di Banten, Makassar, dan Mataram. Ini berarti aspirasi tentang bangsa atau kebangsaan tumbuh di dalam evolusi atau genealogi seribuan tahun. Ia menginternalisasikan warisan-warisan kerajaan berharkat, termasuk aneka spiritualitas, mulai dari Abad ke-7 hingga ke Abad ke-17 dan/atau rangkaian peperangan terhormat dari awal Abad ke-17 (Perlawanan Sultan Agung) ke dekade ketujuh di abad yang sama (Perang Makassar)--dua fase awal dari rangkaian panjang perjuangan proto-nasion--ke dekade ketiga Abad ke-19 (Perang Diponegoro) hingga ke dekade keempat Abad ke-20 (Perang Aceh).

Semua peperangan yang dilancarkan oleh leluhur kita senantiasa bertolak dari tekad untuk membela kehormatan, kemerdekaan, dan keadilan. Patut dicatat bahwa kendati Perang Makassar berlangsung hanya dalam beberapa bulan, ini diakui luas sebagai peperangan siang-malam terdahsyat tanpa jeda yang dialami oleh VOC beserta para sekutunya. Dari sisi Kerajaan Makassar, itu ditandai oleh keutamaan tersendiri. Ia bertolak dari prinsip "mare liberum" yang diteguhi oleh Sultan Hasanuddin –prinsip tentang kebebasan universal dalam pelayaran lintas samudra dari filsuf besar Belanda, Hugo Grotius—yang dilanggar oleh VOC sendiri lantaran hawa nafsu monopolistik mereka atas rempah-rempah. Perang Aceh dari 1873 hingga 1904 yang menewaskan empat jenderal Belanda harus disebut sebagai perlawanan tergigih dan terpanjang terhadap penjajahan Belanda di Nusantara. Ini kemudian disusul oleh atau sebagiannya bertumpang tindih dengan masa Kebangkitan Nasional, Pergerakan Kemerdekaan, dan kemudian Revolusi Kemerdekaan.

Dengan kata lain, Revolusi Kemerdekaan yang dicanangkan oleh para Bapak Bangsa kita dari pelbagai suku sejak semula sudah terbentuk dalam evolusi panjang yang menciptakan akar-akar tunjang yang kokoh. Ini didasari oleh persambungan antara cita-cita politik yang tercerahkan dengan rangkaian warisan pusat-pusat kekuasaan terhormat sedari seribuan tahun serta teladan perjuangan anti-penjajahan yang sarat sifat ksatria dari para leluhur bangsa kita sejak beratus tahun silam. Bahkan tokoh sekontroversial Arung Palakka (1672-1696), mungkin sekutu paling andal dan sekaligus paling disegani oleh Belanda di sepanjang sejarah VOC, juga disarati oleh sifat keksatriaan menurut sistem nilai Bugis-Makassar (Leonard Andaya, 1981).

Inti semangat kebangsaan kita tersimpul dan tertera sempurna dalam kelima dasar negara kita. Meskipun harus diakui bahwa yang namanya prinsip-prinsip politik universal dari berbagai belahan bumi pastilah mempunyai persambungan idiil satu sama lain, Pancasila bukanlah himpunan kata-kata muluk hasil comotan dari milik bangsa-bangsa lain. Ia adalah hasil sublimasi dan kristalisasi dari partikularitas sejarah kita dalam rentang panjang peradaban dan kezaliman yang menimpa atau yang turut dilakukan oleh bangsa kita (Pabottingi, 1991). Ia lahir orisinal dari partikularitas sejarah atau genealogi bangsa kita sendiri dan/atau dari hasil refleksi mendasar –dan karena itu menjadi universal-- dari rangkaian perjuangan para leluhur serta pahlawan proto-nasion untuk kemudian menjadi tiang-tiang pancang bagi penegakan martabat nasion kita sebagai sejajar dengan nasion-nasion terhormat lainnya di dunia.

Pancasila mustahil dipahami sempurna tanpa tukikan sejarah jauh ke masa lampau dan proyeksi sejarah jauh ke masa depan. Ia sulit ditangkap tanpa menyimak dan menghayati keseluruhan isi pidato pembelaan Bung Hatta maupun Bung Karno masing-masing di hadapan pengadilan kolonial Belanda, Indonesia Vrij dan Indonesia Menggoegat, termasuk rangkaian kesaksian yang kaya dan hidup dari Jan Breman dalam Keuntungan Kolonial dan Kerja Paksa: Sistem Priangan dari Tanam Paksa Kopi di Jawa, 1720-1870 dan Menjinakkan Sang Kuli: Politik Kolonial Pada Awal Abad ke-20.

Singkatnya, Pancasila hanya bisa dipahami secara komprehensif lewat narasi-narasi sejarah yang sangat kaya dan kompleks, katakanlah mulai dari ofensif hongi tochten dari sekitar masa awal VOC (1602) hingga Penjara Tanah Merah (sejak 1926) serta deretan laku pembantaian Belanda atas rakyat Indonesia dalam aksi-aksi militernya di sepanjang 1947 dan 1948. Tentu tak terkecuali pengalaman pendudukan tiga tahun Jepang yang ekstra kejam, mencekik, dan memperhina –yang pada ujungnya dikoreksi secara terpuji oleh laku kenegarawan mulia dari Laksamana Maeda dalam rangka penyiapan kemerdekaan bangsa kita –khususnya dalam "kelahiran" Pancasila itu sendiri.

Mochtar Pabotinggi ©2017 Merdeka.com

Tetapi, seperti sudah disinggung, kita tak boleh tidak juga harus mematri tak terhitung kisah kepahlawanan dan keksatriaan yang luhur dan mengagumkan dari tokoh-tokoh leluhur kita dari pelbagai bagian Nusantara di sepanjang rentang ratusan tahun masa penjajahan. Semua itu telah berfungsi sebagai himpunan obor di kejauhan yang terus menuntun jalan bagi bangsa kita dalam menuju kemerdekaan serta meneguhi cita-citanya. Terutama sisi sejarah inilah yang pada akhirnya menyimpulkan superioritas moral bangsa kita atas tak terhitung laku licik-culas dan laku nista-serakah penjajah Belanda. Sulit dibantah bahwa pada akhir masa penjajahan di negeri kita, kaum penjajah dan terutama para perunding dari dunia internasional pada hakikatnya telah terdesak oleh hati nurani mereka sendiri untuk memberikan pengakuan dan meluangkan jalan bagi superioritas moral itu.

Pancasila adalah proyeksi universal dari pelbagai pengalaman partikular dalam rentang sejarah bangsa kita itu. Di dalam Pancasila, universalitas dan partikularitas ini bersenyawa secara utuh dan terpadu. Terutama lantaran persenyawaan langka itulah ia menjadi falsafah yang sungguh sangat kukuh. Setelah menghayati dan/atau turut mengalami aneka kegetiran penjajahan, para Bapak Bangsa kita tetap mampu dan cerdas merumuskan nilai-nilai luhur untuk menjadi dasar negara-bangsa kita. Ini merupakan bukti kebesaran dan keutamaan jiwa yang tak patah, tak terpenjara, dan tak berkubang pada semangat dendam kesumat reaksioner lantaran rubungan pengalaman getir selama berabad-abad.

Maka sempurnalah rangkaian modal maha besar dari bangsa kita: modal dari Tanah Air yang sungguh kaya-raya; modal dari rentang sejarah terhormat dari perjuangan proto-nasion atau pengorbanan jiwa-raga luhur dari para moyang dan/ atau bangsa kita, termasuk modal dari bakti dan perjuangan ikhlas dan tercerahkan dari para Bapak Bangsa beserta berjuta-juta rakyat yang gugur sebagai martir atau syuhada; modal kemerdekaan; modal satu Bahasa Persatuan yang sungguh kaya dan indah; dan modal Republik kita. Konvergensi rangkaian modal maha besar seperti ini hanya bisa terjadi berkat Penyelenggaraan Ilahi –berkat Provodentia Dei.

Sudah barang tentu segenap modal politik maha besar itu sekaligus menjadi himpunan amanah yang pasti juga tak terperikan berlipat-ganda urgensi, tanggung-jawab, dan nilainya. Maka jika kita memahami arti kebajikan publik dalam konsepsi Aristoteles dan/atau mengaku sebagai orang-orang beriman, seyogyanyalah kita tiada hentinya memanjatkan ungkapan rasa syukur setulus-tulusnya kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rangkaian anugerah yang nilainya sungguh tak terperikan dan sungguh sangat jarang diberikanNya kepada suatu bangsa.

Mensyukuri dan menghayati segenap anugerah istimewa yang kita miliki sebagai bangsa adalah satu hal. Bagaimana melayarkan bahtera bangsa kita ke samudera lepas masa depan yang tak terbatas dengan tak terhitung variasi dan permutasi kerja elemen-elemen sejarah dan alam raya beserta aneka endapan dadakan dan marabahaya di dalamnya adalah hal lain lagi. Tiga butir terakhir yang sudah kita kemukakan di atas adalah preskripsi-preskripsi atau imperatif-imperatif yang harus kita laksanakan dalam rangka menghadapi keniscayaan berlayar di tengah samudera yang sarat misteri dan sarat kemungkinan itu.

Imperatif pertama tak lain dari perlunya bangsa kita menyadari bahwa baik "bangsa" maupun "demokrasi" tak bisa tidak hanya bisa berkiprah di dalam keniscayaan keberagaman. Bangsa dan demokrasi sama-sama merupakan entitas atau modus politik. Bagi saya, bangsa adalah "modus vivendi" ideal dari segenap kolektivitas politik dan demokrasi adalah "modus operandi" ideal dari segenap laku atau praktek politik. Pertemuan antara "modus vivendi" bangsa dan "modus operandi" demokrasi itulah yang membuat keduanya mau tak mau terjalin dalam hubungan simbiosis yang berlaku universal. Sudah sejak 1960 Rupert Emerson menyatakan adanya afinitas antara bangsa dan demokrasi. Dan ilmuwan-ilmuwan politik mutakhir seperti Liah Greenfeld, Ghia Nodia, dan Pierre Manent, masing-masing telah mengukuhkan tesis Emerson itu.

Bertolak dari, namun menapak selangkah di depan Emerson, saya menyatakan bahwa bangsa dan demokrasi bukan hanya terikat oleh rangkaian afnitas antara keduanya, melainkan memang terikat dalam suatu hubungan simbiosis:

Nasion, kolektivitas politik terbesar, memiliki "bangunan" afektif-historis terkuat bagi tegaknya demokrasi. Sebaliknya, dengan landasan obyektif-rasionalnya dalam menata pelbagai masalah keadilan (equality, justice) dan kemerdekaan (freedom, liberty), demokrasi memperkuat serat-serat dan akar-akar tunjang nasion. Dengan kata lain, ada hubungan kausal-simbiotis antara nasion dan demokrasi. Secara historis, nasionlah yang menumbuhkan demokrasi. Tetapi dengan mekanismenya yang terbuka dan akuntabel serta sistem perwakilannya yang inklusif, demokrasilah yang selanjutnya memelihara dan memperkuat nasion. Bahkan kekecualian bisa saja terjadi di mana demokrasi menumbuhkan nasion. (Pabottingi, 2000).

Begitu suatu himpunan manusia bisa bersatu dalam keberagaman, begitu ia pun akan siap mencari titik-titik temu, aturan-aturan main, dan kontrak-kontrak politik yang saling menjunjung harkat. Begitu suatu himpunan manusia bisa lapang menerima rangkaian perbedaan identitas di antara mereka dan bersedia hidup dalam suatu koeksistensi damai, begitu mereka pun akan sanggup mencari solusi-solusi bajik dari pelbagai tantangan dalam hidup bersama di tengah keberagaman.

Di zaman modern, bangsa yang paling homogen sekalipun takkan terbebas dari keberagaman pandangan, perilaku, pilihan-pilihan politik dan/atau aneka hajat nilai dan hajat materiil. Pada hakikatnya, politik memang adalah "seni" dalam "permainan" di tengah-tengah aneka perbedaan kondisi dan arah tujuan. Dan di zaman modern, satu-satunya jalan untuk menghindari politik adalah hidup sebagai "katak dalam tempurung" atau kembali mengasingkan diri ke dalam gua-gua yang gelap, sedangkan penciutan progresif dari eksistensi gua-gua demikian lantaran penetrasi teknologi modern adalah sesuatu yang tak terhindarkan. Baik eksistensi tunggal maupun hidup terisolasi adalah suatu kemustahilan. Sudah sejak Sigmund Freud kita mengetahui bahwa manusia individu sekalipun tidak pernah hidup dalam kesendirian. Keberagaman sudah ditanamkan Tuhan sejak di dalam psike tiap manusia.

Dalam hitungan ini sudah pasti bisa dikatakan bahwa bangsa yang paling siap untuk mengarungi masa depan tak lain dari bangsa yang piawai dan bergairah hidup dan berkiprah di tengah-tengah keberagaman. Sebagai bangsa dengan umat muslim terbesar, ajaran-ajaran Qur’an sudah mencanangkan bahwa keberagaman adalah ketentuan Tuhan, sebab selalu hadir aneka rahmat dan/atau cahaya yang tersembunyi di dalamnya. Di sini kita diperintahkan untuk berlomba-lomba dalam kebajikan lintas heterogenitas yang tentu sekaligus bermakna bahwa sifat, esensi, dan manifestasi kebajikan pun itu pun beragam adanya. Korpus kebenaran mutlak bukanlah milik atau porsi kelompak tunggal manusia mana pun. Pada hakikat tertinggi, bisa dikatakan bahwa justru hanya pada laku hidup di tengah-tengah keberagaman tak terbatas itulah kita bisa mencapai aproksimasi manusiawi terdekat untuk "melihat wajah Tuhan yang Maha Sempurna."

Beruntunglah bangsa kita yang leluhurnya sudah sejak seribuan tahun silam telah mencanangkan tekad mereka untuk saling menerima secara ikhlas. Semboyan "Bhinneka Tunggal Ika" bagi saya adalah juga prespkripsi dan imperatif dari Tuhan –juga suatu Providentia Dei. Dengan hidup, berkiprah, dan saling berlomba positif di dalam keberagaman, alih-alih menjadi miskin atau mati, kita semua akan menjadi lebih kaya dan lebih tangguh.

Hanya dengan mengindahkan kebangsaan dan demokrasi kita, kita bisa memenuhi tuntutan akal-budi sekaligus merealisasikan rasa syukur tak berhingga atas Penyelenggaraan Ilahi –atas Providentia Dei– yang melimpahkan Kasih kepada bangsa kita sungguh dengan tiada setengah-setengah. Dengan limpahan anugerah Ilahiat yang tak terperikan itu, sedikit pun tak perlu ada ruang, keperluan, maupun pembenaran bagi intoleransi. Hanya jiwa-jiwa yang malang yang memilih berkubang di situ: pada jalan yang sama sekali tak punya masa depan pada kehidupan. Kini maupun Nanti. Dan, atas ridha Tuhan, leluhur kita sudah sedari dini sekali, sudah sejak tujuh ratusan tahun silam, mengikrarkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika --sudah terpanggil oleh nafiri yang teramat indah untuk melangkah dengan teguh hati dalam keberagaman ke masa depan. (mdk/hhw)

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,

lihat isinya

Setiap individu selayaknya bisa menjadi sosok yang menyebarkan kebaikan dan menjaga harmonisasi.

Baca Selengkapnya

Pentingnya menghormati kebebasan beragama dan tanggung jawab sosial dalam menjaga kehidupan plural di Indonesia

Baca Selengkapnya

Dewan HAM PBB kemarin menyepakati adanya perbedaan resolusi soal kasus kebencian agama setelah terjadi insiden pembakaran kitab suci Alquran di Swedia.

Baca Selengkapnya

Dewan HAM PBB kemarin menyetujui resolusi tentang kebencian agama setelah insiden pembakaran Alquran di Swedia bulan lalu

Baca Selengkapnya

Bulan lalu, aktivis sayap kanan Belanda melakukan pembakaran Alquran.

Baca Selengkapnya

Semakin kita menyatakan diri sebagai orang yang punya iman, maka besar tanggung jawabnya untuk mengedepankan toleransi.

Baca Selengkapnya

Dimyati mengatakan, adalah hal wajar jika kita memberikan perhatian pada warga di Palestina.

Baca Selengkapnya

Mewakili para orang tua pribumi Indonesia, kami ingin mengingatkan agar para putera puteri bangsa Indonesia dapat hidup aman, tenteram dan sejahtera.

Baca Selengkapnya

Pembakaran Alquran di Denmark dan Swedia memicu kemarahan umat Islam. Di Yaman, beberapa orang tampak murka sampai mengangkat senjata. Simak foto-fotonya!

Baca Selengkapnya

PKS mengirimkan surat resmi ke Duta Besar Swedia di Jakarta sebagai bentuk protes atas aksi pembakaran Kitab Suci Alquran yang belum lama ini terjadi.

Baca Selengkapnya

Islamophobia juga bisa disebabkan oleh propaganda media yang bertujuan membuat kerusakan.

Baca Selengkapnya