Rawan Jadi Bancakan PNBP, Guru Besar Lingkungan dan Pakar Hukum Desak Permen LH 7/2014 Dicabut

Permen itu dinilai rawan menjadi bancakan untuk pendapatan negara bukan pajak (PNBP).

Sejumlah guru besar dan praktisi hukum mendesak pemerintah mencabut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (Permen LH) Nomor 7 Tahun 2014. Permen itu dinilai rawan menjadi bancakan untuk pendapatan negara bukan pajak (PNBP).

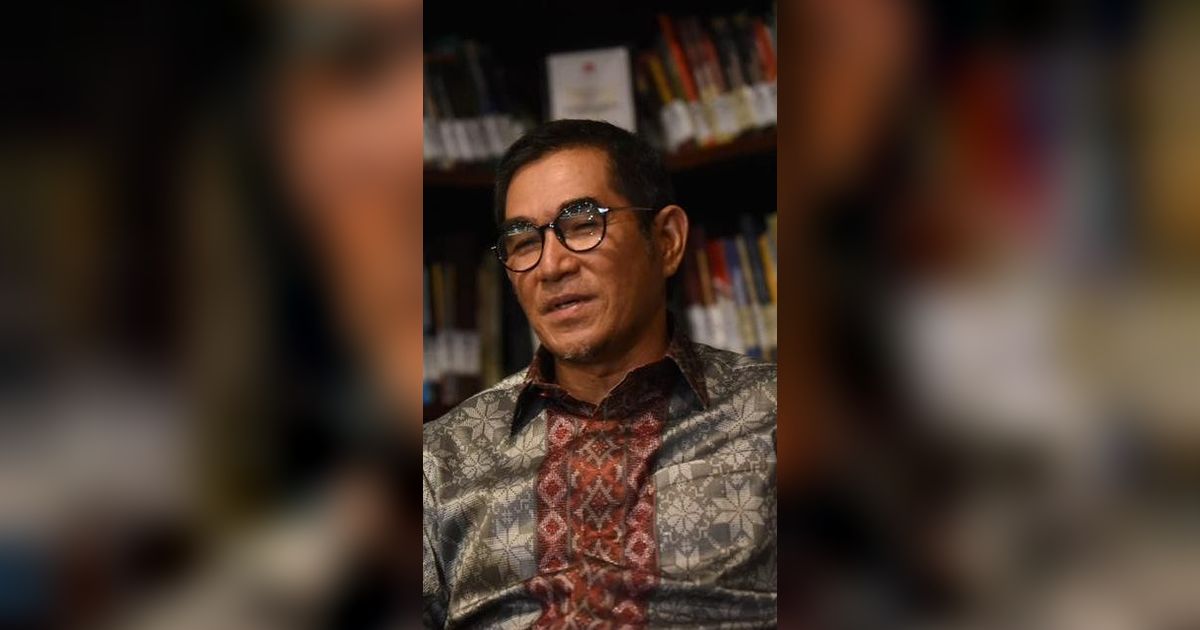

Guru Besar Bidang Ekonomi Kehutanan dan Lingkungan, Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB), Sudarsono Soedomo menekankan, kepedulian terhadap lingkungan tak serta merta mengorbankan kepentingan lain, termasuk ekonomi.

Sejumlah persoalan disebutkannya menjadi latar belakang desakan dicabutnya Permen LH No 7 Tahun 2014. Mulai dari metode penghitungan kerugian lingkungan yang menggelembung karena elemen yang terhitung dua kali, bahkan bisa 3 kali hingga penggunaan Permen LH No 7 Tahun 2014 sebagai penghitung kerugian negara dalam kasus hukum.

Parahnya lagi, denda yang diperoleh negara melalui putusan pengadilan tak lantas dikembalikan untuk pemulihan lingkungan yang rusak.

“Kerugian itu dianggap sebagai penerimaan negara bukan pajak. Bayangkan, PNBP, artinya jika kita ingin PNBP tinggi maka kerusakan negara harus tinggi, apa begitu, itu kan salah logika,” kata Sudarsono kepada wartawan di sela-sela diskusi bertajuk 'Menghitung Kerugia Lingkungan Dengan Permen LH No 7/204, Tepatkah?' yang berlangsung di Kampus IPB, Dramaga, Bogor, Jumat (13/12).

“Kerugian lingkungan itu, oke kita hitung, terus kemudian berapa kerugiannya? Uang harus dikembalikan lagi pada lingkungan. Bukan PNPB. Dikembalikan lagi ke lingkungan. Itu yang tidak terjadi,” tegasnya.

Celakanya, tutur Sudarsono, ahli yang ditunjuk menghitung kerugian dengan menerapkan Permen LH No 7/2014 di berbagai kasus hukum adalah ahli yang bersaksi. Sehingga kesannya, negara secara tidak langsung menjadikan beleid tersebut sebagai bancakan untuk menaikkan PNBP dengan dalih kerusakan lingkungan.

“Kurang lebih seperti itu (bancakan PNBP). Jadi PNBP bukan dikembalikan ke lingkungan tapi jadi mobil baru. Yang menikmati bukan rakyat terdampak,” tukasnya.

Dia mendorong pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dapat merevisi Permen LH No 7/2014. Dia juga mendesak pemerintah segera menyusun peraturan baru guna menggantikan Permen LH No 7/2014 dengan melibatkan akademisi di foum-forum akademik untuk memastikan kebenaran prosedur dan metoda penghitungan yang digunakan, sehingga nilai kerugian lingkungan dapat dipertanggungjawabkan dan memberi rasa keadilan bagi masyarakat.

“Sebelum ada peraturan baru tentang penghitungan kerugian lingkungan yang secara akademis ilmiah dapat dipertanggungjawabkan, maka demi menjaga nama baik institusi, keterlibatan akademisi dalam penghitungan kerugian lingkungan sebaiknya sangat dibatasi atau dihentikan sama sekali,” tandasnya.

Senada, Guru Besar Bidang Ekonomi, SDA dan Lingkungan, FEM IPB, Akhmad Fauzi berpendapat, di Indonesia ganti rugi kerusakan lingkungan menjadi penghasilan negara bukan pajak (PNBP). Sementara di luar negeri seperti Amerika, sebagian besar dikembalikan ke alam bukan jadi pendapatan negara.

"Selain itu di Amerika perhitungan kerugian negara juga harus didiskusikan secara panel,” ucapnya.

42 Perusahaan Jadi Korban

Di lokasi yang sama, pakar hukum kehutanan Universitas Al Azhar, Sadino, memiliki argumen yang sama perihal regulasi Permen LH No 7/2014 sebagai malapraktik. Dia menyampaikan setidaknya sudah ada 42 perusahaan menjadi korban perkara lingkungan menggunakan Permen LH No 7/2014 dengan nilai total kerugian yang dihitung Rp29 Triliun.

“Regulasi Permen no 7 sudah malapraktek. Saya pernah komplain ke Kadin. Ada 42 perusahaan jadi korban perkara lingkungan. Salah satu contohnya PT CA yang dipaksa membayar denda miliaran rupiah, tapi tidak pernah ada pemulihan. Kenapa Permen jadi PNBP? Perhitungan sebenarnya sulit tapi putusannya gampang banget,” tutur Sadino.

“Agak mengherankan kalau pengusaha diberi izin tapi lahan tak bisa dieksploitasi. Kalau gitu tutup saja semua. Yang lebih parah setelah pengusaha mengolah dia dipidana. Hitungannya semua parameternya disamakan. Padahal ada hutan konservasi, ada hutan produksi, jadi cara hitungnya tidak sama. Lebih aneh misal ada perusahaan yang modalnya hanya puluhan atau ratusan miliar tapi dihukum triliunan. Maka tak heran kalau ada 5 prusahaan yang memilih mempailitkan diri,” lanjutnya.

Dirinya turut mengkritisi perihal isu lingkungan disangkutpautkan ke ranah korupsi. Dia menegaskan, kerugian lingkungan bukan kerugian negara sehingga seharusnya dikembalikan ke lingkungan. Sadino mengingatkan dalam beleid perlu ada pemilahan sektor menyangkut lingkungan.

“Karena nafas dalam Permen LH No 7 itu semua dipulihkan menjadi hutan. Padahal lahan itu sudah diproyeksi jadi lahan perkebunan, misalnya. Bagaimana itu dihutankan. Sehingga harus dipilah pilah. Kalau untuk privat seperti apa hitungannya, terus kalau hutan alam seperti apa, apalagi konservasi seperti apa, kalau masih satu aturannya standarnya masih satu, semua akan rugi,” pesannya.

Sadino melanjutkan, Presiden Prabowo telah mencanangkan ketahanan pangan dan energi dalam program kerjanya. Namun jika penerapan Permen LH No 7 secara serampangan apalagi diseret ke ranah korupsi, maka pelaku usaha akan takut.

“Pada saat dia membuka lahan, maka mereka akan dianggap merusak lingkungan. Saya pikir orang tidak mau usaha, dengan risiko yang sangat tinggi,” Sadino berpendapat.

“Akhirnya program Pak Prabowo, terhadap ketahanan pangan dan energi kalau tanpa didukung dengan kesediaan lahan yang bisa dikelola dengan baik, ya mau menanam di mana? Apa yang mau ditanam. Harapan kami direvisi, peraturan menteri ini semua diubah, agar semua harus jelas,” ujarnya.

Diketahui sebelumnya, masyarakat sempat dihebohkan dengan pernyataan Kejaksaan Agung yang menyebutkan adanya kerugian lingkungan yang mencapai Rp300 triliun dalam kasus dugaan korupsi tata niaga timah di Bangka Belitung. Kejaksaan menggunakan Permen LH No 7/2014 ini sebagai dasar penghitungan kerugian negara dalam kasus tersebut.